廿一點

點解睹場會blacklist D人呢

其實原來有d game ge期望值係仲大過莊家的

比如21點

這個網會教點玩

http://www.beatblackjack.org/theory.html

點解睹場會blacklist D人呢

其實原來有d game ge期望值係仲大過莊家的

比如21點

這個網會教點玩

http://www.beatblackjack.org/theory.html

Posted by

one

at

16:31

0

comments

![]()

why?

Top 10 Medical Breakthroughs

http://www.time.com/time/specials/2007/top10/article/0,30583,1686204_1686252_1690372,00.html

Posted by

one

at

14:01

0

comments

![]()

WHY WE SLEEP

- 我們一生約有三分之一的時間用來睡覺,但是睡覺時,腦子卻沒有安分地休息。它在做什麼?

作者╱席格爾 ( Jerome M. Siegel )

譯者╱黃榮棋

鳥兒這麼做,蜜蜂也這麼做,但柯爾波特的歌詞裡沒寫到的是,甚至連果蠅也都這麼做。人當然會這麼做。但主題不是愛,而是睡覺。莎士比亞的馬克白說它「結束錯綜糾結的煩憂」,而且是「創傷心靈的慰藉,偉大的第二人性,人生饗宴的主廚。」西班牙作家塞萬提斯筆下的桑丘班薩(唐吉訶德的侍從)歌頌它是「可以充飢的食物,可以止渴的杯水,可以暖冬的篝火,可以靜心的冰涼……可以讓牧人與君王、愚夫與智者平起平坐的砝碼。」

長久以來,愚夫與智者都一直思索著兩個相關的問題:睡眠究竟為何物?還有,我們為什麼需要睡覺?針對後面這個問題的一個明顯答案是,適當的睡眠是保持清醒與警覺所不可或缺的。但是這個回答規避了真正的問題,就好像說吃飯是為了要避免飢餓,或者說呼吸是為了要避免窒息的感覺一樣。吃東西的真正功能是要提供身體養份,而呼吸的功能是要吸入氧氣、排除二氧化碳;但是對睡眠而言,我們卻沒有這樣直截了當的解釋。雖然如此,這個成為科學探索的領域還不到一個世紀的睡眠研究,已經讓研究人員有足夠的理解,起碼可以對這個佔據了人生三分之一時間的睡眠期,提出合理的功能假說。

睡眠究竟為何物?

美國高等法院法官史都華特針對猥褻所說的名言「我看到時就會知道」,雖無法完全用來描述睡眠,卻是個有用的指標。為睡眠下一個嚴謹的定義雖不容易,但觀察者通常可以知道一個人是否睡著了:睡覺者通常比較不會注意到周遭環境,而且常是不動的。(但海豚及其他海生哺乳動物會在游泳的時候睡覺,有些鳥可能會在遠距遷移時睡覺。)

1953年時,美國芝加哥大學的睡眠研究先驅克萊特曼(Nathaniel Kleitman)以及他的學生阿瑟林斯基(Eugene Aserinsky)全盤推翻了當時對睡眠的一般看法:睡眠不過是腦部多數活動的停頓。他們發現,睡眠的特色是會有一段眼球快速運動的期間,一般稱為「快速動眼睡眠」(rapid eye movement sleep,簡稱REM睡眠)。此REM睡眠的存在,暗示著有某種東西會在睡覺時活躍起來。所有被研究過的陸生哺乳動物,睡覺時都會表現出REM睡眠,而且與非REM睡眠(也稱為沉靜睡眠)有著規律的交替週期。

這個領域近來有了最偉大的進展,那就是可以從腦部神經細胞(神經元)的層面來描繪睡眠的特性。過去20年來,科學家已經熟練了將精細微電極放置在腦中各個部位的技術,這些微電極每根只有32微米寬(約是人類最細的頭髮),可以無痛植入人類以及許多不同的實驗動物體內,而且受測者還可以正常進行日常生活,包括睡覺。這些研究結果顯示,如可能的預期一樣,受測者在清醒時,多數腦區的神經細胞活性不是最大就是接近最大;但是在睡覺時,神經細胞的表現卻意外地多變。雖然在REM睡眠與非REM睡眠過程中,動物的姿態類似,且都不會注意到環境的變化,但其腦部的表現卻完全不同。

在非REM睡眠期間,不同腦區的細胞做著非常不同的事。腦幹(脊椎的正上方)多數神經元會降低或停止放電,但大腦皮質與鄰近前腦區多數神經元的活性卻只有稍稍減小。不過,整體活性狀態卻有極大的改變:清醒時,每個神經細胞多少都是各管各的;相反地,在非REM睡眠期間,鄰近大腦皮質的神經細胞卻會以低頻的節律同步放電(同步化的電活性所產生的腦波,其電壓要比清醒時來得高,看似違反常理;但就像發動著空轉的汽車一樣,「空轉」的腦子消耗的能量也比較少。)同時,呼吸與心跳速率也比較規律,而且很少有做夢的情形發生。

前腦底部有一群數量非常少的細胞(人類或許只有10萬個這種細胞),只有在非REM睡眠時期才會表現出最大的活性。有人稱這些細胞是「睡眠開關」神經元,它們似乎負責引發睡眠。活化這群睡眠開關神經元的真正訊號,目前還不完全清楚,但清醒期間若體熱增加,明顯會活化其中的某些細胞,這或許可以解釋在泡熱水澡或夏日海灘上,經常伴隨出現的睡意。

另一方面,REM睡眠期間的腦部活動卻與清醒時相似。其腦波電壓依舊不高,因為神經細胞各管各的。而前腦與腦幹多數的腦細胞則相當活躍,它們與其他神經細胞連絡訊息的頻率,一點不比清醒時來得慢,REM睡眠期間腦部消耗的能量也與清醒時一樣的高。而期間最大的神經活動伴隨著我們所熟知的眼球抽搐與運動,這也就是REM睡眠名稱的由來。腦幹一群稱為「REM睡眠開關」的特殊細胞,在REM睡眠期變得特別活躍,而事實上,似乎就是它們負責引發REM睡眠。

人們最鮮明的夢境出現在REM睡眠期,而且做夢還伴隨有腦部運動系統的頻繁活化,是清醒時、有肢體運動時才會發生的情況。幸好REM睡眠期間的運動,都會被與神經傳遞物有關的兩種互補生化反應給抑制住。神經傳遞物是種化學物質,會在突觸(兩個神經元的接觸點)的地方將訊息從一個神經元傳給另一個神經元。腦部會停止釋放能活化運動神經元(控制肌肉收縮的腦細胞)的神經傳遞物,同時還會釋出其他神經傳遞物去積極阻斷這些運動神經元。但這些機制並不會影響控制眼球運動的運動神經元,使得眼球可以快速運動,REM睡眠因而得名。

REM睡眠還會大大影響腦中控制著體內器官的幾個系統。譬如,心跳與呼吸在REM睡眠期間會變得不規則,一如清醒時活動的狀況。而且,體溫調控也比較不那麼精準,會像爬行動物般逐漸變得跟環境的溫度一樣。另外,男性生殖器常會勃起,而女性陰蒂也會變大,雖然多數的夢境與性無關。

以上對睡眠的描述,不管是粗略而言或從神經細胞的層面來看,都是既正確卻又如美夢乍醒般令人不滿足。神秘的問題依舊存在:睡眠的功能為何?

睡眠的功能

在最近的一次睡眠研討會當中,有一位出席者評論道,睡眠的功能依舊是個謎。該場會議的主席強烈反對這種看法,但是她無法具體描述睡眠的功能「為什麼」不再是個謎,目前顯然還沒有大家所共同接受的論點。但從現有的證據當中,我可以提出我們其中許多人覺得合理的一些假說。

想要研究睡眠的功能,有一種方法是去看看如果睡眠被剝奪了,會造成哪些生理上與行為上的變化。10多年前科學家就已經發現,完全剝奪大鼠的睡眠會造成大鼠死亡。這些動物雖然會大增其食量,體重卻會下降,意味著體熱過度散失。這些動物會在10~20天內死亡(原因還不清楚),比完全剝奪食物但正常睡眠的動物還死得快。

人類有一種非常罕見的退化腦疾,叫做「致死性家族性失眠症」(fatal familial insomnia),會在發病數月之後造成死亡。但究竟是缺乏睡眠本身致死,還是其他腦部傷害致死,目前還不清楚。人類的睡眠剝奪研究發現,即使稍減夜間的睡眠時間,睡意也會增加。駕駛中或是在需要維持警覺的其他活動中變得想睡,就跟喝酒之後再從事這些活動一樣危險。但現有的證據指出,長期使用安眠藥物來「幫助」人們增加睡眠時間,並沒有明顯的健康效益,而且事實上還可能縮短壽命。(有研究指出,約七小時的夜間睡眠時間,與人類長壽最有相關性。)睡意是如此難以抗拒,使得你必須持續利用強烈的刺激才能完全剝奪睡眠;因此,想藉著剝奪睡眠來探討睡眠的功能,馬上就會面臨一個難題,那就是要如何將睡眠的缺乏與壓力的效應區分開來。

研究人員也探討各種不同動物的自然睡眠習性。有關睡眠功能的一項重要線索是,不同物種的動物所需的睡眠時間有著巨大差異。譬如,負鼠每天要睡上18個小時,而大象可以只睡3~4個小時。親緣關係相近的物種有著相似的遺傳、生理與行為表現,可以預期可能也會有類似的睡眠習性;但從實驗室、動物園以及野生動物的研究發現,睡眠時間的長短卻又與動物的分類無關:不同靈長類動物的睡眠時間分佈,與齧齒類動物的有非常大的重疊,而齧齒類動物的又與食肉動物的重疊,以此類推可以擴及哺乳動物的好幾個目。所以,如果動物之間的演化關聯性不是決定睡眠時間的因素,那會是什麼?

這個超凡的答案是,體型才是主要的決定因素:動物的體型越大,所需的睡眠時間就越少。大象、長頸鹿以及大型靈長類(像是人類)需要比較少的睡眠;而大鼠、貓、田鼠及其他小型動物,會花比較多的時間睡覺。這個原因顯然與一個事實有關,那就是比起大型動物,小型動物有較高的代謝速率,與較高的腦溫及體溫。代謝是件麻煩事,它會製造自由基,這是反應力極強的化學物質,會傷害甚至殺死細胞。因此高代謝速率會增加細胞以及其內的核酸、蛋白質與脂肪所受到的傷害。

修復腦細胞

自由基在身體許多組織所造成的傷害,可以藉著細胞分裂產生新細胞,來取代受傷的細胞;但是腦中大多數的區域在出生之後,就無法製造足夠多的新生腦細胞(參與學習與記憶的海馬是個重要例外)。非REM睡眠期間較低的代謝速率與腦溫,似乎提供了一個機會,可以處理清醒時所造成的傷害。例如在不活躍期間,酵素或許可以更有效地修復細胞;或者可以利用新合成的、結構好的酵素,來取代本身也受到自由基傷害的老舊酵素。

我在美國加州大學洛杉磯分校的研究團隊,去年觀察到被剝奪睡眠的大鼠腦細胞傷害的現象,我們相信這是第一個說明睡眠剝奪會直接造成腦細胞傷害的證據。這項發現支持了非REM睡眠可以避免代謝傷害的想法。

然而REM睡眠,卻是眾所皆知的包於謎團中的謎中之謎。細胞修復假說或許可解釋非REM睡眠,但是卻無法解釋REM睡眠。畢竟,REM睡眠時大多數的腦細胞不可能有停工修復的機會,因為這些細胞起碼跟清醒時一樣活躍。但在探索REM睡眠功能的過程中,人們發現到一群特別有趣的細胞,其活性剛好與其他的相反。

回想一下在REM睡眠期間,某些神經傳遞物會停止釋出,藉此才能阻止身體的運動,也降低對環境的感知。這些受到影響的主要神經傳遞物包括正腎上腺素、血清張力素與組織胺,都屬於單胺類化合物,因為它們每一個都含有一個稱為胺基的化學官能基。製造這些單胺類的腦細胞在清醒狀態時會維持最大活性。但加州大學洛杉磯分校的麥克金提(Dennis McGinty)與哈伯(Ronald Harper)在1973年時發現,這些細胞在REM睡眠時會完全停止放電。

恢復敏感度

1988年時,美國國家衛生研究院的羅格瓦斯基(Michael Rogawski)與我提出一項假說,停止釋出神經傳遞物,對這些神經細胞及其受體(這是接收細胞上的分子,會將神經傳遞物的訊號轉換成細胞內的訊息)的正常功能都是不可或缺的。各種研究都指出,持續釋出單胺類會降低神經傳遞物受體的敏感度。REM睡眠期間停止單胺類的釋出,或許可以「重設」這些受體系統,好讓它們完全恢復敏感度。因為情緒調控有賴神經傳遞物及其受體的有效合作,所以敏感度的恢復也許是清醒時調節情緒所不可或缺的。大家常聽到的抗抑鬱藥物百憂解、百可舒、樂復得等等的這些所謂「選擇性血清張力素重吸收抑制劑」(SSRI),就是藉著增加接收細胞所接受的血清張力素的量而產生作用的。

單胺類在新經驗造成的腦部線路重組上,也扮有一角。因此若想避免在REM睡眠期間其他腦細胞的強烈活性不慎改變到腦部連線,而在REM睡眠期間關閉單胺類的釋出,或許會是一種方法。

有趣的是,在2000年時,美國加州拉荷亞市神經科學研究所的蕭奧(Paul J. Shaw)及其同事,曾提出果蠅單胺類濃度與似睡期(此時昆蟲比較不活躍)之間的關聯。他們發現,干擾果蠅的休息時間會增加單胺類的濃度,與人的情形一樣。這項發現暗示著,神經傳遞物功能的恢復,遠在哺乳動物出現在地球之前就已經存在了,而最終成為我們現在所知的睡眠特性之一。

其他可能性

REM睡眠可能還會有其他什麼樣的功能呢?美國國家衛生研究院的史奈德(Frederick Snyder)與威爾(Thomas Wehr)以及弗羅里達亞特蘭提克大學的維特斯(Robert Vertes)等研究人員就曾提出,與製造單胺類無關的腦細胞在REM睡眠期間活性的增加,會讓哺乳類比爬行類更能應付危險的環境。從寒冷環境甦醒過來的爬行類,動作遲緩,而且需要外界熱源才能變得活躍並具反應力。然而,哺乳類在REM睡眠期時雖喪失了體溫調節的能力,但此時強烈的神經活性可以提高腦的代謝速率,協助哺乳類在醒來時能更快監測特定狀況並做出反應。有一項觀察可以支持這種說法,那就是從REM睡眠期醒來的人,其警覺度要比從非REM睡眠期醒來的人高。

但睡眠剝奪的研究卻指出,REM睡眠不只是為腦子預做準備,等待清醒時刻的來臨而已。這些研究結果顯示,被剝奪REM睡眠的實驗動物,到最後終於有機會進行REM睡眠時,會花更多的時間在這個睡眠階段,顯然是要去償還「REM睡眠債」,這是另一個說明REM睡眠重要性的線索。當然,如果REM睡眠只是要維持腦的警覺度的話,那麼清醒本身也應該可以償還REM睡眠債才對,因為清醒狀態的腦也是溫暖而且活躍的。然而,清醒顯然做不到這一點。也許,REM睡眠債是源自對REM睡眠期間「停工」的單胺類或其他系統的重設的需求。

剝奪REM睡眠會引起精神錯亂的古老說法,已經徹底遭到推翻(雖然有研究指出,剝奪某些人的睡眠,像是一而再、再而三地將受測者推醒,當然是會令人惹人不悅)。事實上,剝奪REM睡眠反倒是會緩和抑鬱的臨床症狀。造成這種現象的機制還不清楚,但有一種說法是,剝奪REM睡眠可以模擬SSRI抗抑鬱藥物的作用:因為這種狀況下不會有REM睡眠期間單胺類正常下降的情形發生,因此原本在突觸會被排除掉的神經傳遞物,在抑鬱患者身上濃度便會增加。

有些研究人員則在探討REM睡眠也許會在記憶穩固上扮演一角,但我曾在2001年《科學》期刊上的一篇文章仔細討論到,支持這項功能的證據既薄弱而且還有矛盾之處(見延伸閱讀1)。然而,不支持記憶穩固的證據則包括有,因腦傷而沒有REM睡眠、或因藥物阻斷REM睡眠的人,有著正常或更好的記憶力。然而,在執行任務前剝奪其REM睡眠雖然會干擾注意力與執行能力(想睡的學生其學習或思考能力欠佳),但在專注學習一段時間後再剝奪其REM睡眠,似乎並不會妨礙新訊息的記憶。此外,海豚幾乎沒有或只有很短的 REM睡眠期,但是海豚的推理與學習能力卻是有目共睹的。

事實上,不同物種動物的學習能力,似乎與REM睡眠期的長短無關。比起其他哺乳動物,人類的REM睡眠期每晚90~120分鐘,並不算特別長。(而且智商高或成績好的人,其REM睡眠的長短也和智商低的人差不多。)但REM睡眠的長短的確會隨著年齡而改變。在所有研究過的動物身上都發現到,每天花在REM睡眠期的比率,以生命初期為最高,之後會漸漸降到成年時穩定但較低的比率。但在比較過許多不同動物之後,出現了一個令人著迷的現象:最能預測成年動物REM睡眠期長短的,是該物種動物出生時的發育程度。

1999年時,我與澳州昆士蘭大學的培帝格魯(Jack Pettigrew)與曼格(Paul Manger),有機會研究鴨嘴獸這種不尋常的對象。鴨嘴獸是現存哺乳動物中演化上最古老的物種,令我們吃驚的是,鴨嘴獸竟是REM睡眠王:每天長達八小時。鴨嘴獸出生時眼盲而且完全沒有防衛能力,無法自行調節體溫,也無法覓食,出生之後必須緊隨其母長達數週之久。而另一個極端,新生海豚則可以而且必須要能調節體溫、游泳、跟隨母親並躲開獵食者。如前所提,成年海豚幾乎完全沒有REM睡眠。

40年前發現腦幹會產生REM睡眠的睡眠研究先驅朱費(Michel Jouvet),針對發育未成熟的動物會有大量REM睡眠的現象,曾提出一項大膽的假說。朱費相信,REM睡眠期間的強烈神經活性與能量消耗,在生命發育初期扮演的角色,是確立遺傳已然決定的神經連結,以促成日後所謂的本能行為。對於出生時就已成熟的動物而言,外界刺激可以促進牠們的神經發育,但在動物未出生前,或是在感官發育較為延緩的動物,REM睡眠或許可當做外界刺激的替代品。美國密西西比大學醫學中心的睡眠障礙中心主任羅夫渥格(Howard Roffwarg)及其同事所做的研究,便支持了這樣的看法。羅夫渥格發現,阻止貓在發育早期的REM睡眠,會造成視覺系統發育異常。

出生之後有著大量REM睡眠的動物,到了成年期時REM睡眠也會相對較長。那究竟是什麼原因,讓出生時的不成熟發育造成日後較長的REM睡眠期呢?簡單的演化解釋是,REM睡眠期較短的動物所需的能量較少,比起長期消耗較多能量的動物來,可以產下更多的子代。從這個角度來看,最有可能的情形是,REM睡眠對 REM睡眠期長的動物而言必然有其演化意義,而且是出生即已成熟的動物所沒有的,但功能尚待發現。研究睡眠的人堅信,在尋找控制REM與非REM睡眠的腦部位的進展,不久就會讓我們對睡眠及其功能有更全面與更令人滿意的了解。當我們進一步探討睡眠的機制及演化時,我們可能就會領悟,到底是什麼樣的東西非得在睡覺時修復不可,又為什麼結束莎翁錯綜糾結的煩憂,終將協助咱們維持清醒狀態? (本文出自SA 200311) End

揭開睡眠的神秘面紗

■對於REM睡眠與非REM睡眠的功能,以及我們為何需要這兩種睡眠的理由,研究人員依然爭辯不休,但新近的發現提供了幾個合理的假說。

■其中一個假說是,非REM睡眠期間活動的降低,或許可以讓許多腦細胞有機會自我修復。

■另一個假說是,REM睡眠期間,一種稱為「單胺類化合物」的神經傳遞物會暫停釋出,這或許可以讓腦中這類化學物質的受體修養生息並完全恢復其敏感度,以協助調節情緒與學習能力。

■在生命發育的初期,REM睡眠期間的強烈神經活性,也許可以促進腦部的正常發育。

Posted by

one

at

03:24

0

comments

![]()

http://www.news.com.au/perthnow/story/0,21598,22492511-5005375,00.html?from=mostpop

interesting

Posted by

one

at

20:03

0

comments

![]()

通往專家心智之路

專家的能力從何而來?科學家藉由研究西洋棋大師的思路,了解人類如何在專業領域內成為行家。

撰文╱羅斯(Philip E. Ross)

翻譯/黃榮棋

想在西洋棋、古典音樂、足球與其他領域出人頭地,潛心鑽研是關鍵。新的研究指出,動機比天生的才能更重要。

1909年,古巴西洋棋王卡帕布蘭卡(Capablanca)在一場表演賽中,一人獨對數十位業餘棋士。卡帕布蘭卡在棋桌圍成的圈子內走著,依序輕瞥每個棋盤兩、三秒之後,下了一步,而外圍的業餘棋士則等棋王在所有棋盤都下了一步之後,開始沉思回應之道。比賽結果一面倒,棋王贏了全部28局。這場表演賽是卡帕布蘭卡巡迴比賽中的一場,他連贏了168局。

他怎麼會下得這麼好、這麼快?在這麼短的時間之內,他能想幾步棋呢?據說卡帕布蘭卡是這麼回答的:「我每次只會想一步棋,但總是正確的一步。」

卡帕布蘭卡短短一句話,正是後來心理學研究花了一世紀才得到的結果:西洋棋大師(chess master)比新手強的地方,主要在最初幾秒的思考。這種知識導向的快速感知(perception),有時稱為統覺(apperception),在其他領域的專家身上也看得到。就像大師記得住比賽中下過的每步棋一樣,訓練有素的音樂家也經常可以記住只聽過一次的奏鳴曲樂譜。而且就像大師能在瞬間想到最佳棋步一樣,有經驗的醫師有時也可以在看了病人幾眼之後,就做出正確的診斷。

不同領域的專家,如何擁有如此非凡的技巧呢?其中有多少是天生的?又有多少是密集訓練的結果?心理學家在研究了這些西洋棋大師之後,找到了答案。這類研究在一個世紀中累積下來的結果,產生了一個新的理論,可以解釋心智是如何組織並提取訊息的。更甚者,這項研究可能還對教育工作人員意義重大。也許棋士用來鍛鍊技巧的方法,也可以用在課堂上,教導學生的閱讀、寫作與算術。

認知科學的最佳研究對象:西洋棋

人類的專業技術始於狩獵,這項技巧攸關人類祖先生存。經驗老道的獵人不僅知道獅子曾待過的地方,也能判斷出獅子會往哪兒去。美國加州州立大學福勒頓分校的波克(John Bock)說,許多研究指出,孩童成長的過程中,追蹤技巧會以「線性方式一直增強,直到30多歲才停止」。腦外科醫師都不用訓練這麼久。

如果無法證明自己具有遠遠超越新手的優勢技巧,就不能算是個真正的專家,充其量不過是個有證書的外行人罷了。當然囉,這類人比比皆是。20年來的嚴謹研究指出,專業選股投資人的投資不比業餘人士來得成功;著名品酒師的品評能力也與村夫差不多;而擁有一疊證書的精神疾病治療師,也不會比認證較少的同業,更知道怎麼幫助病人。毫無疑問,像是在教學或商業管理的領域中,的確有專家的存在,但也經常難以測量,更不用說去解釋他們的專業能力從何而來了。

但西洋棋技卻可以測量,並且能將棋技分解、個別進行實驗測試,也很容易在自然環境(比賽廳)中觀察。正是這些原因,讓西洋棋成了檢驗思考理論的最佳單項實驗,有人稱之為「認知科學的果蠅」(果蠅是生物學重要的實驗動物)。

比起其他的遊戲、運動或競賽活動,西洋棋技的測量更進一步。統計結果可以用來評估棋手最近與先前的表現,再根據對手的程度,來決定勝局的機率。統計結果得出的選手評分,能夠預測比賽結果,而且出奇地可靠。如果甲選手的評分比乙選手高出200分,甲選手就有75%的機會贏乙選手。這樣的預測適用於排名最前面的或是一般的選手。蘇俄西洋棋特級大師(grandmaster)卡斯帕洛夫(Garry Kasparov)的評分是2812,若與評分2616、排名第100名的荷蘭西洋棋特級大師亭曼(Jan Timman)較量,將有75%的勝算。同樣的,在美國的賽場,評分為1200的中等程度棋手,在面對評分為1000(排名約為後40%)的棋手時,也一樣有75%的勝算。評分制度讓心理學家可以用專精程度、而非名聲,來評估一個棋手,同時也可以針對特定的棋手,追蹤其職業生涯的棋技變化。

西洋棋大師與新手的腦活性樣式不同。研究人員利用腦磁圖偵測腦中磁場,發現實力較弱的選手,腦中的內顳葉(彩色切片的左側)的活性比額葉皮質與頂葉皮質(右側)的活性高,意味著他正在分析不尋常的新棋步。但特級大師的額葉皮質與頂葉皮質就比較活躍,顯示正在從長期記憶擷取資訊。

認知科學家會選擇西洋棋當做研究模型,而非撞球或橋牌,有另一個理由:西洋棋的名聲。用德國詩人歌德的話來說,是「知性的試金石」。長久以來人們將西洋棋大師的棋技歸因於其魔法般的心智能力,而最厲害的表現,則是進行不看棋盤的盲棋。1894年,共同發明第一個智力測驗的法國心理學家比奈(Alfred Binet),要西洋棋大師描述他們是如何下盲棋的。比奈原先以為大師運用腦中幾近真實的棋盤影像,但不久後他就了解到,大師在下盲棋時,所「看」到的東西要抽象得多。大師看到的不是騎士(馬)的鬃毛,也不是木材的紋路,而是騎士與其他棋子的相對位置的全盤概念。這與通勤者對地下鐵停靠站的內隱知識(implicit knowledge)是類似的。

下盲棋的大師還提供了另一項知識的細節,這是有關目前的棋局與曾經下過的棋步中,重要部份的記憶。我們或許可以說,大師多少記不得士兵的確切位置,但他可以從典型的開棋策略開始(開棋部份已研究得相當徹底,沒有多少種開棋走法),找出士兵應該出現的位置。或者他可以記得之前棋步的邏輯,例如推敲著「前兩步沒有逮到主教,表示士兵一定擋在前面」。大師不見得需要時時都記得所有細節,因為他可以透過組織良好的連結系統,重建任何特定的細節。

當然,如果擁有這種複雜結構的知識,不僅可以解釋下盲棋,還可以解釋大師的其他能力,像是計算棋步與計畫策略,那麼西洋棋的專業知識就不會是依靠天生的能力,而是特殊的訓練。荷蘭心理學家德葛魯特(Adriaan de Groot)自己是西洋棋大師,1938年,他利用荷蘭舉行的一次大型國際比賽的機會,比較了世界頂尖特級大師、一般棋手、有實力棋手後,也證實了這種想法。他所用的方法是要求比賽選手針對該場比賽的一局棋,描述他們的想法。他發現,西洋棋高手(expert,大師的次一等級)的確要比棋技較弱的選手,多考慮了幾步棋,但大師或特級大師所考慮的棋步沒有再增加。一如卡帕布蘭卡所說,棋下得好的選手考慮的不是更多棋步,而是更好的棋步。

最近的研究指出,德葛魯特的發現,也取決於他所選定的棋局。比起業餘選手,需要全面精確計算的棋局,更能讓特級大師大展身手,他們會深入探討各種棋步可能產生的變化。可以推論,有經驗的物理學家也許偶爾會比物理系學生考慮較多的可能性。不過就這兩者而言,專家依靠的比較是自己知道的結構性知識,而不是原本就比較強的分析能力。面對一盤高難度的棋局,較弱的選手可能會考慮個半小時,往往想了好多步棋,卻又錯失了該下的棋步;特級大師卻可以一眼看出來,完全不必刻意分析。

德葛魯特也讓受測者檢視一盤棋局一小段時間之後,要他們憑記憶將棋局重新排設出來。執行這項工作,就可以看出新手與大師之間棋技的差別。初學者即使是看了30秒鐘,還是只能記得極少數的棋子位置,而特級大師只看了幾秒鐘,往往就可以正確無誤地排設出棋局。這種差異代表著某種特殊的記憶,專責棋賽中經常出現的棋子位置。這種特殊的記憶必然是訓練的結果,因為西洋棋特級大師在一般的記憶測試結果,並不會比平常人好。

橋牌選手記得住許多比賽的牌局、程式設計師寫得出大量的電腦程式、音樂家記得住很長的樂曲片段,都是類似的能力。這種特定領域主題的記憶能力,很明顯就是證明專家存在的標準測試。

專家比較依賴結構性知識而非分析能力,也在一個罕見的案例研究當中得到證實。一位姓名縮寫為DH的選手原本實力不強,但在九年內,成為加拿大1987年的頂尖大師。美國弗羅里達州立大學的心理學教授查尼斯(Neil Charness)指出,DH的實力雖然增強了,但不是因為他能更廣泛的分析棋局,而是對棋局陣勢及其相關策略的知識大幅增加的結果。

窺探專家的記憶方式

1960年代,美國卡內基美倫大學的賽門(Herbert A. Simon)與蔡斯(William Chase)想從記憶能力的局限,來探討專家的記憶。他們延續德葛魯特的工作,要求不同等級的選手,憑記憶排設出人工設計的各種棋局,也就是棋子隨機分佈在棋盤上的棋局,而非經典棋賽的棋局(見前一頁的〈西洋棋大師的記憶奧秘〉)。結果顯示,面對棋子隨機分佈、而非真正棋賽的棋局時,選手的棋技與記憶正確性之間的相關性就降低很多。

因此,棋局的記憶能力比想像的更專一,它不僅專屬於西洋棋而已,還必須是典型的棋局。這些研究結果支持了先前就確證的結論:某個領域的能力不能轉用到另一個領域。一個世紀前,美國心理學家桑戴克(Edward Thorndike)最先提及這種能力無法轉移的觀點。舉例來說,他的研究就指出,學習拉丁文並不能增進英文的能力;幾何的證明也無法教導我們在日常生活使用邏輯。

賽門利用稱為意元集組(chunk)這種含有意義的樣式,建立一個模型,來解釋何以大師無法重建人工隨機棋局。他用這個觀念來說明大師如何運用似乎超越工作記憶所能負荷的大量儲存的資訊。美國普林斯頓大學的心理學家米勒(George Miller),在1956年發表了一篇著名的論文〈神奇數字7加減2〉,估計了工作記憶(心智的便條紙)的極限。米勒指出,人們一次只能思考5~9個項目。賽門認為,一旦將資訊分級組裝成意元集組之後,大師就可以克服這個極限。因為透過這個方法,大師就可以處理5~9個集組,而非同樣數目的小細節。

以"Mary had a little lamb"這句話為例,其中包含的資訊意元集組數目,會因不同人對詩與英文的理解程度不同,而有所差異。對大多數以英語為母語的人而言,這句話包含在一首耳熟能詳的詩中,後者是一個大得多的集組。但對了解英文卻不知道這首詩的人而言,這句話是個單一且獨立的集組。而對記得這些字卻不知其義的人而言,這句話有五個集組;對只知道字母卻不認識這些字的人而言,這句話則有18個集組。

同樣的差異,也可以在西洋棋新手與特級大師身上看到。對初學者來說,棋盤上有著20顆棋子的棋局,所包含的資 訊可能不只20個集組,因為棋子可以排設成許多種不同的組合。但特級大師可能會將棋局的一部份看成「主教在王 側騎士之前、王短移位」,以及「中央壅塞的古印度式防禦」,因而將整盤棋局壓縮成五、六個集組。賽門測量一 個新集組變成記憶所需要的時間,以及一個人達到特級大師的程度,需要花多少時間研究棋局。他估計,一般大師 可以掌握約略5~10萬個西洋棋資訊集組。特級大師可以單看一眼棋局,就從記憶提取出集組,就像大多數以英語為 母語的人一樣,可以只聽到"Mary had a little lamb"前面幾個字,就可以背出整首詩一樣。

即便如此,意元集組理論還是有缺陷,無法完全解釋記憶的某些面向,像是專家即使注意力受到干擾(記憶研究的 慣用伎倆),依然能夠完成任務。美國弗羅里達州立大學的艾瑞克森(K. Anders Ericsson)與查尼斯認為,勢必 還有其他的機制讓專家能夠利用到長期記憶,就好像是便條紙一樣。艾瑞克森說:「棋技高超的選手在下盲棋時, 幾乎能不損其棋技。光是這種情況,就讓意元集組理論無法解釋,因為你必須知道棋子的位置,然後你還必須在記 憶裡探索。」這類運作,需要交換儲存的意元集組,起碼從某些角度來說,可以把它看成是倒背"Mary had a little lamb"我們可以做得到,但不會太容易,而且一定會出現許多次錯誤。但特級大師在快速盲棋比賽中展現的 精湛棋藝,常會讓人訝異不已。

艾瑞克森也參考了其他人的研究,指出醫師顯然會將資訊貯存在長期記憶之中,然後提取出來幫助診斷病情。他指出,最平常的例子也許就是閱讀了。1995年,他與美國科羅拉多大學的金取(Walter Kintsch)在一項研究中發現,閱讀能力極佳的讀者被打斷時,幾乎可以毫不遲疑地繼續閱讀下去,最終也只斷掉幾秒鐘。為了解釋這項發現,研究人員求助於長期工作記憶(long-term working memory)這個構造。這幾乎是個自我矛盾的用語,因為這個詞語將長期記憶與思考放在一起。一直以來,思考與長期記憶都界定成不可並存的。不過,2001年德國康士坦茲大學所做的腦造影研究卻支持這項理論,這項研究指出,棋技高超的選手使用長期記憶的機會,要比新手高出許多(請見左頁插圖)。

英國倫敦布魯內爾大學的哥貝特(Fernand Gobet),在1990年代末期與賽門合作,提出了一項相抗衡的理論。在 這個理論中,他們將非常特殊的極大型樣式(約由10幾個棋子組成)這種概念,納入意元集組,使得意元集組的概 念加以延伸,成為他們所稱的模板(template),模板上會有許多插槽,讓大師用來安插士兵或主教,產生各種變 化。例如可能會有一個模板專門用來代表「尼姆佐印度式開局(Nimzo-Indian Defense)的皇后孤兵」的觀念,大 師可以在改變其中一個插槽後,重新加以分類成同樣的棋局「沒有了走黑格的主教」。回到那首詩的比較,就有點 像是維持"Mary had a little lamb"的即興重複片段,但將某些插槽的元件以音韻相當的字彙置換,像是"Mary 改 成"Larry或"school"改成"pool"等。任何知道原始模板的人,都應該能立即記住改變過的模板。

訓練得以造就天才

所有想要建立專家理論的學者都同意,這樣的心智結構,需要極大的努力才能建立起來。賽門自創了一個「10年定律」的心理法則,內容是在任何領域中要成為專家,都需要歷經10年的寒窗苦讀。即便是神童,像數學界的高斯、音樂界的莫札特以及西洋棋界的費雪(Bobby Fischer),想必也付出了相當的努力,或許是比別人起步得早、用功得多。

根據這個觀點,近年來西洋棋天才數量激增,也許不過是反映出電腦導向訓練時代的降臨,因為現在的孩童可以研究的經典賽局,比起前人多出了許多;可以與大師級電腦對手對弈的機會,也一樣大為提高。費雪在1958年以15歲幼齡獲得特級大師頭銜後,風光一時;然而這項紀錄後來由烏克蘭的卡雅金(Sergey Karjakin)打破,當年他才12歲又7個月大。

艾克瑞森認為,真正重要的不是經驗,而是「潛心鑽研」的工夫,代表著持續接受超越個人能力的挑戰。這就是為什麼熱心的愛好者可以花數萬小時下西洋棋、打高爾夫球、玩樂器,卻永遠無法超越業餘水準,而訓練有素的學生卻可以在短期內就超越他們的緣故。有件趣事值得注意,花時間研究棋局,似乎要比花時間下棋(即便是比賽),更能幫助棋士成長;這類棋賽主要的訓練價值,是能指出棋士的弱點,以便改進。

即便是新手剛開始也會努力鑽研,這是為什麼初學者在學打高爾夫球或開車時進步神速。但一到達可接受的程度,例如跟上了打高爾夫球的夥伴或拿到了駕照,大多數人就鬆懈了下來,其表現開始機械化,因此就無法繼續進步。反過來看,專家在訓練過程中,隨時會打開心智之盒,他們會檢視、批評並擴增盒中的內容,因而朝著其領域中頂尖人物的水準前進。

同時,代表成為專家的標準會越來越高。高中賽跑選手可以達到四分鐘跑1600公尺的程度,音樂學院學生會演奏曾經只有音樂大師才會試圖演奏的作品。不過,還是只有西洋棋能讓人看到最具說服力的比較。英國數學家能恩(John Nunn)也是位西洋棋特級大師,他最近利用電腦來幫助他比較兩場國際大賽中所有賽局所犯的錯誤,一場在1911年舉行,另一場在1993年。他發現,現在選手下的棋要精確得多。能恩再比較1911年一位成績中等大師級選手的所有賽局,他的結論是,這位選手現在的評分不會超過2100,比特級大師等級要低個幾百分,「而且,這還是一切順手的時候」。早期那些最好的大師雖然要強得多,但比起現在的頂尖選手,還是差遠了。

不過話又說回來。卡帕布蘭卡與其同時代的人,既沒有電腦、也沒有西洋棋資料庫。他們必須像巴哈、莫札特、貝多芬一樣,靠自己解決問題,因此就算是棋技不如現在的大師,卻更具創造力。我們可以用同樣的標準,來比較牛頓與一般剛拿到物理博士學位的人。

許多抱持懷疑態度的人,這時可能已經按捺不住了。他們會說,要進入卡內基音樂廳,當然不能只是練習、練習、再練習而已。不過,人們雖然認為天生才能是重要的(最堅持這種信念的恐怕是專家本人與其訓練師了),卻一直沒有堅實的證據來加以支持。2002年,哥貝特針對英國西洋棋手進行了一項研究發現,不管是業餘選手或特級大師級棋手,棋技都無關於空間視覺能力(根據形狀記憶測得)。其他的研究人員也發現,專業評磅員預測賽馬輸贏的能力,與其數學能力無關。

雖然還沒有人有能力預測誰會變成某個領域的專家,但有個值得注意的實驗指出,刻意培養出專家是有可能的。匈牙利的教育工作者波卡在家教導三個女兒下西洋棋,每天規定用功的時間高達六個小時,結果造就了一位西洋棋國際大師(international master)與兩位特級大師──史上實力最堅強的西洋棋姊妹,其中最年輕的茱蒂特(Judit)今年30歲,世界排名第14。

波卡實驗證明了兩件事:西洋棋特級大師可以養成,女性也可以成為西洋棋特級大師。波卡在發表了一本有關西洋棋教育的書之後,西洋棋天才便增多了,這不可能是巧合。兩個世紀前,莫札特的父親就做過類似的事情,之後音樂天才的數目也一樣增加了許多。

因此,要變成一個專家,動機似乎比天生才能更重要。在音樂界、西洋棋界、運動界中,專業能力靠的是競爭磨練而非文憑,而父母甚或家族的投入與協助,使得職業選手的年紀變得越來越輕,不會是個偶然。

而且,成功建立在成功之上,每一次的成就都會加強小孩子的動機。1999年,一項針對多個國家的職業足球選手所做的研究指出,比起一般人,這些職業選手的出生時間,讓他們在進入少年足球隊時年紀比平均年齡來得大(見左頁〈訓練冠軍才能〉)。因此這些選手與隊友比起來,在體型與體力都極佔優勢。因為個子越大、行動越靈活的小孩,有更多的機會踢到球,得分的機會也越多,而這種成就感,讓他們想要把球踢得更好。

運動、音樂與其他領域的教師似乎相信才能的重要,同時也相信自己懂得識才辨能。事實上,他們將早熟與能力混為一談。人們通常無法單靠一場獨奏會,辨識一個年輕小提琴手的能力究竟出於天生、還是多年鈴木式訓練的結果。公認為最偉大的「天生」西洋棋選手卡帕布蘭卡,就吹噓說自己從來沒有研究過西洋棋。事實上,他會被美國哥倫比亞大學退學,部份原因就在於他花太多時間下棋了。他有名的快棋是訓練的結果,而非當成訓練。

諸多心理學證據指出,專家是創造出來的,而不是天生的。更甚者,能讓小孩快速變成專家的這項證據,出現在西洋棋界、音樂界以及其他許多領域中,為學校帶來了明顯的挑戰。教育工作人員能否找到法子,鼓勵學生努力用功,以改善他們的閱讀與數學能力?美國哈佛大學的經濟學者弗萊爾(Roland G. Fryer, Jr.)已經以紐約市與達拉斯市中,學生表現不佳的學校裡進行實驗,以金錢當做報償來刺激學生學習。舉例來說,一項正在紐約進行的實驗中,每三個星期老師會測驗學生,成績好的學生得到的獎賞是小額金錢(10或20美元),初步結果相當不錯。教育工作人員與其一直想「小明為什麼讀不好?」也許應該要問:「世上為什麼有他學不會的東西?」

註:羅斯是Scientific American的特約編輯,也是個西洋棋手,他的女兒羅斯(Laura Ross)是西洋棋大師,評分高他199分。黃榮棋為長庚大學生裡學科副教授,主要研究哺乳動物生物時鐘與細胞離子通道表現。中華民國西洋棋協會協助說明本文中西洋棋步法,並承該會岳伯威教練校對西洋棋相關內容,特此誌謝。

Posted by

one

at

17:37

0

comments

![]()

根據已故的麻省理工( MIT )哲學及邏輯家George Boolos,以下的趣味邏輯問題可算是全世界最難的一個。你可以解決這個難題嗎?

有甲、乙、丙三個精靈,其中一個只說真話,另外一個只說假話,還有一個隨機地決定何時說真話,何時說假話。你可以向這三個精靈發問三條是非題,而你的任務是從他們的答案找出誰說真話,誰說假話,誰是隨機答話。你每次可選擇任何一個精靈問話,問的問題可以取決於上一題的答案。這個難題困難的地方是這些精靈會以「Da」或「Ja」回答,但你並不知道它們的意思,只知道其中一個字代表「對」,另外一個字代表「錯」。你應該問那三條問題呢?

答案見 Boolos (1998) Logic, Logic, and Logic Harvard University Press, 弟29章.

Posted by

one

at

19:52

0

comments

![]()

影 視 處 嚴 打 淫 褻 物 品 香 蕉 牛 脷 酥 需 包 交 袋 出 售

Posted by

one

at

17:59

0

comments

![]()

怎樣才能過目不忘

原文作者:Johnplace

原文鏈接:How to Memorize Anything

譯者:Amanda

在大學時, 我記住了7個章節的心理學教科書 -- 超過23,000個單詞.是的, 我可以為任何願意聽我朗誦的人去一字不漏的背誦整個7章的內容.

我是怎樣做到的? 我的教授在周日上課的時候給我們兩條申明以示挑戰: 1) 沒有學生在他的介紹性考試中獲得過優異的成績; 2)所有問題的答案都可以在教科書的前7章中找到. 下了決心要成為他考試中獲得優異成績的第一人,我記住了所有的7章內容.

如果你也想尋找一種方法去增加你的記憶能力或者通過考試, 你不需要記住23,000個單詞. 但是我用來記住那些章節的技巧可以用來記住任何事情. 以下是我記憶體系的簡易版, 為了幫助我的學生通過歷史,心理學,或者別的大信息量的測試而開發的.

1. 首先, 用一只筆或者文字處理軟件(我喜歡後者因為它更快捷) 記錄下整個句子, 那些你認為所有可能出現在考試中的. 為了方便記憶最好使用簡單句.

2. 帶著你寫好的筆記去一個安靜的房間, 關上門, 排除一切雜念.

3. 看著你筆記上面的第一句, 大聲的讀出它. 然後, 閉上眼睛再復述一下你剛剛所讀的句子.

4. 重復上一步, 這次是要記住頭兩句.

5. 然後, 嘗試前三句. 然後4. 重復一直到你記住筆記上面所有的句子.

在大量學習之後, 小睡一會. 新的記憶十分的脆弱, 但是研究表明睡眠有助於增強記憶力. 在小睡之後, 再用我的技巧去學習一遍可以達到最深刻的記憶效果.

最後我很擅長這方面的技巧以至於 我可以在6小時之內掌握任何信息, 繁重的期中考試或者期末考試. 是的, 我認識到這聽起來需要花很多的時間, 但其實也不是很多 -- 因為這個技巧開頭最難, 如果你不是整個學期都在聲嘶力竭的去背誦的話.

我並不是說你可以忽視你的學業直到最後一刻(請不要這樣 -- 我自己也很少臨時抱佛腳), 但如果你這樣做了這不妨也是最後一招.

這種記憶方法的效果是很好的; 首先我畢業了 (這已經是我的百寶箱中最拿手的工具 -- 並不是全部) /這句翻的可能有點問題 ^-^, 有什麼好的建議 tell me pls~/

如果你的學習目標比我要適度些, 你可以用更少的學習和筆記去通過. 任何你感覺疲勞的時候都要適度的休息. 磨刀不誤砍柴功嘛!

Posted by

one

at

18:01

0

comments

![]()

各驛停車﹕轟隆轟隆聽政治 ——跟日本鐵道教授上一課香港政治思想史

(明報) 06月 10日 星期日 05:05AM

【明報專訊】翻開本地大學的課程手冊,不但找不到有政治思想史一科,更遑論有老師會「騎呢」地從日常的交通工具去思考政治意識。去年從日本 邀請了專門研究日本政治思想史的原武史教授來香港交流。原武史,明治學院大學國際學部教授,本行研究日本天皇制,但實際上似乎對鐵道文化更熟悉。本文整理與翻譯了部分原教授遊香港鐵道的所見所聞與他的考察,從旁觀者角度看看一個日本教授如何透過火車去看香港。

原老師剛到機場,第一時間便買八達通,狀甚高興。在大學安頓好,便立刻乘搭九鐵 從 大學站到火炭吃晚飯。預計了教授會問很多不可思議的問題,但沒有想到他在等火車的時候就說要搭「靜音車廂」。然後他發覺,乘客們依舊高聲談話,驚訝發現所 謂的靜音車廂並不寧靜,問我為什揦。我更驚訝他竟然能在九鐵的網頁,知道有這種所謂的靜音車廂。我答,靜音車廂是火車公司因應部分不想受到(免費)電視新 聞與廣告聲浪的乘客需要而安排的。教授再問,是不是特意為乘客增加的一種特別服務?我似乎並不需要思考,答:不,那只是火車公司想增加廣告收入的藉口罷 了。

政治儀式的無聲

日本的火車車廂靜如圖書館,要是沒讀過原教授的著作《可視化的 帝國》(美玲書房2001),還以為是因為「日本文化愛好寧靜」。書中,教授分析戰前日本天皇出巡時,御用火車沿途的不同政府機關與團體,如何組織居民與 小學生,出迎敬禮。書中引述的史料,寫明參與民泷兩小時前就要到達線路旁寧靜守候。當火車通過,全體鴉雀無聲向天皇(其實是列車)鞠躬敬禮。

除了一般嘈音的考察,教授似乎還留意了車廂廣播。他在《鐵道談2》(講談社新書2007)中寫道:

2006年11月,我去了搭中國深圳 與香港的地鐵 。深圳的地鐵車內廣播與台北一樣,先是北京 語,然後是廣東語,最後是英語。相對的,香港的廣播,順序是廣東語、北京語、英語。比較車內廣播,台北似乎比起回歸了中國的香港,更接近大陸。

如果儀式是理解政治史的一個關鍵詞,那揦分析人如何控制聲音便 知道政治力量如何透過儀式去約束民泷。教授來港發表的其中一篇論文《日本帝國對空間與時間的管理》,考察日本在大正時代如何透過收音機,規定大東亞帝國臣 民必須在指定時間向帝都方向肅靜致敬,以表忠誠。日本社會的所謂公泷禮儀,不是什揦傳統日本文化,其實只是戰前天皇制下控制臣民的一種裝置罷了。

一般日本朋友首次到香港,一定覺得車廂聲浪有如搖滾音樂會,覺 得乘客「毫不文明」。教授常到外地搭火車遊玩,老早習慣了乘客大談手提電話。教授不但不覺得香港不文明,他似乎比一般日本平民更能享受(忍受?)香港這種 火車空間。其實,比較起能容忍車廂非禮的癡漢(Chikan)而不能忍受他人談電話的日本社會,誰更「文明」?教授身處香港車廂,反而顯得自在。

路軌後的政治

教授用了兩天時間,已經搭過所有香港的火車,而且還到了深圳廣 州。除了輕鐵那種獨特的搖晃,令平常乘火車絕不會入睡的他也不得不小休之外,全程保持清醒觀察一切。他高興的告訴我,在地鐵能找到旁若無人的情侶與打尖的 阿伯。我跟他說,香港人喜歡搶座位,卻又喜歡讓座,更是奇蹟。

第三晚召集了一班好友,與老師談論香港火車的各種事物。教授劈頭就問為什揦唯獨是馬鞍山線是右上左落?教授這個問題,大概從他在《鐵道談》(講談社新書2003)觀察南韓 如何對待日本殖民時代興建的地鐵的行走方向而來。南韓光復後就把地鐵的行走方向全部倒轉過來,以示民族獨立。唯獨一條地鐵支線因為月台工程問題,不得不維持原狀。日本的鐵道,不消說,全部劃一方向上落,向帝都方向行走的,規定叫為「上行」。

對這個行車方向的問題,在座的鐵道迷高考生龍少,想都不用想就把九鐵公司的公關答案說出來:因為方便乘客在大圍站轉車。教授說,也是,但要是如此,還是會有一個行車方向的乘客轉車時候麻煩,而且竟然因此把整條支線行車方向倒轉?他很難相信,會因為方便平民轉車而輕易把一個英國 傳統倒過來。政治系畢業的公務員達先生說,這又有何不可?

老師追問:既然乘客服務那揦重要,那不如弄一個立體雙層車站,把軌道高空交叉化,好讓兩個方向的乘客也轉車方便。在座的賢達們又不用想的立刻答道:貴。

教授當然不滿這幫香港人的即食答案,繼續追問。做建築的朋友說其實可行,卻沒有什揦經濟效益。弄地產社會學的L,推測除了未來沙中線 工程的考慮,可能是與車站上蓋及附近建築樓面有關。面對這些極端功利的答案,他半信半疑。

難怪他會疑惑為什揦香港人從來沒有想過類似的問題。教授在得獎作《民都大阪與帝都東京 : 關西私鐵的政治思想史》(講談社選書1998),透過分析大阪這個以獨立為中心精神的經濟都市的私鐵系統,如何逐步被帝都東京的天皇制滲透。其中關鍵,是 帝國鐵道省要求阪急私鐵撤走跨過國鐵上方的火車橋,原因是「這可能威脅到天皇陛下列車的安全」。阪急不得不妥協的原因,是當地報紙出賣了大阪商人獨立的精 神,譴責阪急賣國。順帶一提,教授在書中一個小註解,推測當年關東軍爆破張作霖火車的地點,即皇姑屯附近,正好是中國路段的火車橋跨過日本段鐵路的跨線大 橋。皇軍究竟是爆橋還是炸人不得而知,但任何車站的建築與路軌鋪排的改變,對他來說,都是推理整個歷史故事的一小塊拼圖。

他陸續下來的問題,不知道為什揦大家都可以用「快」、「貴」、 「效率」這幾個字來解答。—為什揦香港人寧願玩搭火車搶位子遊戲,而不索性多弄一些椅子?「沒有運輸效率。」—中國大陸各地的火車他日會直通香港嗎?「要 是多人搭,有經濟效益的話。」—為什揦九鐵不多弄一點車站?「會慢。」—要快為什揦火車不飛站?「沒有效率。」—為什揦香港地鐵與火車是五度門而不是三度 門?「曾經是,但這樣上落車會快一點。」……這些奇怪問題,其實考起了在座弄社會學、人類學、政治學、建築、鐵道趣味的參與者。要答,原來很難。

臨行之前,教授的最大收穫,是收到在座香港同人誌作者角館秋月,一本以日本秋田鐵道擬人化為題、充滿感情的七色畫集(還要全本以日文書寫)作為手信。還好,我們還能找到香港人畫鐵道漫畫的(主要)目的不是錢。

鐵道.政治.意識

可能對教授來說最衝擊的,是日本人如何強調火車的重要性也好,在很多方面似乎也及不上香港。香港交通系統這種毫無政治意識的運作,不知道為什揦會如此成功。如果香港管治策略的成功,是人並不會意識到政治的存在,那揦就不需要政治思想,又或者思想的歷史了。

可是,要知道政治如何無聲運作,還得靠想。從這次火車之旅,聽到哪裏有聲音、哪裏絲毫無聲,就知道社會制度如何引導人去想什揦是問題、什揦不是問題。兩鐵合併 ,我們關心的竟然是車費與講粗口罰多少錢,我們沒有想過的是,政府與財團在合併背後的各種利益與政治目的。教授問我們的東西,我們覺得不是問題。反之亦然。其實是教授還是我們搞錯了問題?

筆者認為,我們似乎只是在問兩種不同層次的問題,但這絕不是 「政治問題對經濟民生問題」那揦簡單,我也不信幾個如咒語的流行概念如「公民社會」、「集體回憶」就能解決問題。評論與媒體固然喜歡拿一些不是問題的題材 來不斷自言自語,市民習慣了無視他者的嘈音,政府所關心的是如何有效滅聲,讓各人在自身利益的事情之外保持靜默。我想香港政治生態未來的關鍵是,我們有多 大決心去找些泷人會真切關注的、有價值的議題去討論,認真聆聽別人的說話(而非聲音)與使用有效的概念去溝通等,諸如此類的問題。

文﹕張彧暋

編輯:陳嘉誠

Posted by

one

at

17:39

0

comments

![]()

http://hk.news.yahoo.com/070614/12/29igk.html

喇沙書院男子墮下受傷 (明報) 06月 14日 星期四 06:50PM

一名20多歲男子從九龍城喇沙利道18號喇沙書院高處墮下受傷,情況嚴重。

該名男子姓谷,在下午4時10分被發現從喇沙書院高處墮下受傷,送院救治。

著名電影編劇及導演谷德昭,其78歲母親去年4月初疑因病厭世,走到離家不遠的喇沙書院校舍,從2樓爬過欄杆躍下,重傷昏迷,送院不治。

他在說甚麼,是想喇沙書院很吸引和姓谷有關的人跳樓嗎?

Posted by

one

at

23:07

0

comments

![]()

在地址欄中輸入: about:config

1.右擊滑鼠-新建-布爾(boolean)項,輸入:config.trim_on_minimize,並設置為true。

作用:這樣就可以在最小化時自動釋放記憶體。

2.在過濾器欄輸入:browser.sessionhistory.max_total_viewers,雙擊該項,修改值為5或更小。

作用:頁面快進/快退功能中保存的頁面總數,默認是-1(無限)。

參考:32MB 0

64MB 1

128MB 2

256MB 3

512MB 5

1GB 8

改這兩個地方後再用firefox就爽多了~我現在firefox開了一橫排的標簽,也就23M的記憶體佔用,最小化到任務欄,只佔5M記憶體了。

這裡我設置的是0.

3.找到network.http.pipelining,點擊右鍵,“切換”其值成 true

4.找到network.http.pipelining.maxrequests並把它的值改的高一些,如果你改成30。

作用:就是要求它每次發送30個請求。

這裡我沒有改動,覺得每次4個請求一般就可以了。

5.點右鍵,選擇 “新建”—“整數”在彈出的對話方塊中輸入 nglayout.initialpaint.delay 並將其值改為“0”。

作用:表示當瀏覽器收到網站回復的資訊後能夠快速的反應。

6.找到network.http.proxy.pipelining,點擊右鍵,“切換”其值成 true

7.找到network.dns.disableIPv6 ,右鍵,切換,值變為true。

作用:禁用ipv6解析。

8.找到browser.tabs.loadDivertedInBackground的值切換true。

作用:新打開的標簽頁在後臺,你依然可以瀏覽當前頁面。

完全關閉FireFox後退出,再重新打開FireFox,你將會有不一樣的速度體驗。

(責任編輯:淩雲通)

Posted by

one

at

20:57

0

comments

![]()

僧人到證券公司開戶炒股

2007-05-09 10:03:16 來源:中國新聞網 編輯:王玉珊 發表評論 共0條 進入論壇>>

圖片來源:華商網

5月8日,股票市場呈現出“五一”旅遊黃金周後的第一個“滿堂紅”。當日13時許,西安一座寺院的和尚釋常興來到西安小南門外國泰君安證券公司開戶購買股票時,引得股民們圍追觀看。釋常興說,他用自己的積蓄購買股票賺的錢將用於做善事。

[百態][記錄][法制][趣聞][人物]

昨天13時40分,記者來到國泰君安證券公司一樓大廳時,墻上的電子螢幕呈現出的股市數據幾乎個個飄紅,數百名股民望著這個“滿堂紅”的場景,臉上都洋溢著笑容。在這個人頭攢動的交易大廳內,一位身著佛教信徒服裝的光頭男子格外引人注目。記者走到其跟前時,他正在辦理開戶手續,經過工作人員對其身份進行確認,他名叫釋常興,是西安一座寺院的和尚。當他的身份明確後,大廳裏的股民瞬間向其投來了驚異的目光,部分股民像觀看明星一樣競相上前目睹和尚炒股的新鮮事,並追著問這位僧人炒股的目的。開戶手續辦理完結並得到確認後,釋常興與一名青年男子從圍觀人群中擠出大廳匆匆離去。據工作人員講,現在,這名和尚就可以拿著自己的申辦卡購買股票了。

釋常興說,他在寺院裏每月有100多元的固定收入,吃住都不用花錢,為了能讓自己多年來積攢的錢做更多的善事,他諮詢了幾個好友後,決定將錢拿出來投向股票市場以錢生錢。雖然社會上目前從事慈善事業的人越來越多,但以慈悲為懷的他只想儘自己的力量,嘗試通過這種方式掙錢完成自己的夙願。雖然股票市場存在著一定的風險,但萬事逢緣,憑著自己對股市的研究,相信風險相對會小一些。當記者問其如果賺到錢將從事哪方面的慈善活動時,釋常興雙手合十作了一個揖說,“阿彌陀佛,等賺到錢把善事做成了再說。”

對此,這個股票交易大廳裏的股民劉先生說,和尚炒股的確是一件新鮮事,但未嘗不可,這表明身居都市裏的僧人觀念在隨著時代的步伐而轉變著,首先肯定的是,釋常興炒股的初衷是為了做更多的善事。(來源:三秦都市報)

Posted by

one

at

23:28

0

comments

![]()

設想這裡有台精神經驗器, 進入了就能極致地滿足我們一切的欲望

(包括一切我們能想像的,食欲,甚至好奇心,人際關係的滿足,功作的成就感,

看到喜愛的人,親人的喜悅...)

但有一個限制, 就是一使用就不能停止,一直興奮地到死亡

會有多少人願意使用呢?

真實可能唔多人用,0.1%都好多了

看來追求快樂不是人們的唯一傾向

但如果限制除去,人可以隨時決定用唔用

可能99%的人都會用

但他們會用多久呢?

我想會因人而異,

平日不快樂的人應該用得比較多

那麼生活就不用再追求了

甚麼原因令他們停止使用呢?

如果不能停止使用,但用了就不用死

我想人人都會在臨死之前用

是因為現實生活看來比天堂吸引?

天堂真的吸引嗎?

那麼人們現實生活有甚麼吸引的地方呢?

Posted by

one

at

15:04

0

comments

![]()

有趣ge魔術啊

cyril

睇到我o哂,仲懷疑佢係剪接tim

之後搵下個人d 資料

發覺條友真係好堅

係日本好出名的

呢個仲恐怖

| Hosted on Flurl Video Search - Watch More Videos |

Posted by

one

at

01:04

0

comments

![]()

哇,好惡wo!

http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=3648932&extra=page%3D1&page=1

精句:分享,是社會文化進步的其中一個重要元素,一隻好的遊戲,自然有人講買。分享,令很多原本沒能力的人都能夠一嘗滋味,貨品的知名道也因而提高。我們不是贊成侵犯版權,我重申,分享在促進社會進步的領域上,擔負重要的角色。

Posted by

one

at

12:13

1 comments

![]()

下面這段話摘錄於愛因斯坦的自傳,第三至五頁:

--------------------------------------------------------------------------------

當我還是一個很早熟的青少年的時候,我就對那些虛無縹緲的希望以及大多數人對這些希望的追求而歷經的苦難留下了深刻印象,而後,我意識到了這種追求是如此的殘酷,雖然在那個年代,這種現象都被一些金碧輝煌、冠冕堂皇的言論所掩蓋了。僅僅是為了填報肚子,人們就不得不四處掠奪,幾乎忘了自己是個有感情會思考的高等動物了。

第一個尋求的精神出路自然就是宗教了。每個孩子從小就被傳統的教育機構灌輸宗教的觀念,所以我也就從一個父母都不信教的孩子變成了一個虔誠的信徒,這種情況一直持續到我12歲那年。

通過閱讀一些通俗的科學類書籍,我不久就開始認為聖經上面的大多數故事不可能是真的,然後我就斷然得確信這(宗教)是政府為了欺騙青少年而撒下的謊言。這件事情給我留下了極其深刻的印象。

有了這樣的經驗,我開始變得對權威充滿了猜疑,在各種場合下對認定的事情總是採取懷疑的態度。甚至到現在,這種懷疑一切的態度仍然能從我身上找到,同時它也讓我對事物的因果關係有了更深的洞察力。

我現在明確的知道了一點,我年輕時這段對信仰短暫的皈依,是我第一次嘗試把自己從這種充滿願望、希望等原始的情愫中解放出來。我開始進入外面這個無窮無盡不以人的意願為轉移像個永恆的謎題一樣的世界,其中也許只有一小部分人類才能夠研究和理解。

世界在向我招手,我迫切的想要去探索這個謎題。我意識到那些我尊敬和崇拜的人們在追求中都找到了內心的自由和安定,我開始半有意識半無意識的認識到,我想要去瞭解這個人類認知能力框架所能容納的外部世界,這是一個艱巨的目標。而那些已經死去的、還活著的人們,以及他們的見識成果,則是我最好的助手。

通往這個世界(對世界的研究和探索)的道路遠不如通往信仰天堂的那條道路舒適和迷人,但是它更可靠,並且我從來沒有後悔過這個選擇。

Posted by

one

at

11:40

0

comments

![]()

When a man was facing armpit hair

Please do observe the facial expression of the man!

Here is a funnier vision

Posted by

one

at

06:33

0

comments

![]()

今天是我在AIU 的last day, 真正離開

的理由是因為我覺得太悶了

可是心裡不太肯定這決定是不是正確

我這個舉動是由真的我控制的嗎?是否必然的事件呢?

每次我做錯事時,我就會這樣安撫自己:

當一個人做決定的時候, 背後藏著很多因素

人的行為是基於宗教,倫理,道德原則,生活水平,經驗 ,社會規範,基因........

吉卜賽人的父母自小告訴小孩:我們家的財產就放在人家的口袋裡

然後小孩偷東西會沒罪惡感了

連續殺人犯會殺第108人時會很易下手,

因為已有107次的經驗了

以往人們的離婚率不高,因為那時社會是極反對的

所以你的錯未必真的是你能控制的

有一次朋友說我很大方,很有容人之量,我心裡苦笑......

我覺得做人好悶,一切好像是隨機發生的

很多人都在討論這個問題 http://zh.wikipedia.org/wiki/自由意志

如果人做決定不是隨機的,那主宰最終決定的是 人(神)嗎?

當我看到別人的創作時,我會深深的感動:

那不是隨機,那是...靈魂!

那就是他(自己)嗎?

Posted by

one

at

01:51

0

comments

![]()

專家:植物有智力 (明報) 04月 24日 星期二 11:55AM

智力通常被定義為解決問題的能力

Intelligence

新華字典: ①才智和勇力:不知神器有命,不可以智力求|單靠一二個人的智力是不夠的。 ②也稱「智能」、「智慧」。獲得知識和運用知識解決實際問題時須具備的心理條件或特徵。心理學家對智力有各種不同的解釋。較多的人認為,智力指認識方面的各種能力,包括觀察力、記憶力、想像力、思維能力,其核心是抽像思維能力。

Cambridge : the ability to learn, understand and make judgments or have opinions that are based on reason

Oxford : • noun 1 the ability to acquire and apply knowledge and skills. 2 a person with this ability. 3 the gathering of information of military or political value. 4 information gathered in this way.

— ORIGIN Latin intelligentia, from intelligere 『understand'.

這個問題到底了定義問題嗎?

其實在我心裡一直有種感覺:

大自然好像是一個人, 好像媽媽的感覺

一些植物學家稱,他們通過研究發現,植物具有解決問題的能力,這表明植物也有智力。

| 廣 告 |

英國 《焦 點》月刊4月號刊登文章說,植物面臨挑戰時表現出聰明舉動的一個很好的例子,就是牠們遭到動物攻擊時的反應。例如,金合歡樹會產生一種味道不好的丹寧酸以 阻止動物啃食自己,被啃食過的金合歡樹葉會釋放一種氣味,周圍其他金合歡樹會識別出這種氣體,從而在捕食者到來前釋放出丹寧酸。

英國愛丁堡大學植物學家特里瓦弗斯是植物智能觀的主要支持者,他說:「動物身上被許多人認為聰明的舉動也能在植物的行為中看到。智力通常被定義為解決問題的能力,而植物也有。」

牛津大學的凱利進行了一項長達15年的研究,顯示出植物具有解 決問題的能力。凱利將寄生植物菟絲子移植到營養狀況不同的山楂樹上。結果發現,菟絲子更喜歡纏繞在營養狀況好的宿主上,而拒絕營養狀況差的宿主。凱利稱, 菟絲子在從宿主身上吸取養料之前就顯示出了這種接受和拒絕的反應。牠具有解決問題的能力,能夠選出哪個宿主值得去纏繞,哪個不值得。

特里瓦弗斯說:「在植物細胞中一定進行著某種『思考』,但我們不知道這是怎麼完成的。植物能夠對環境進行評估,這意味著它們的行為比人們意識到的要複雜得多。」

Posted by

one

at

13:13

0

comments

![]()

當不斷能做自己內心的事情

心裡有一份難以言喻的滿足感

甚麼才是你真正想要的東西?

最近覺得很有趣的網址

http://www.43things.com/

Posted by

one

at

20:06

0

comments

![]()

正式同ponny講唔做了,放下了心頭大石

這9個月在aiu的日子很難忘,

其實我最唔捨得ponny,

從她身上學了許多一生受用的東西

其實做事的態度遠比天份重要

Posted by

one

at

04:23

0

comments

![]()

Posted by

one

at

18:48

0

comments

![]()

這是第一次,研究人員使用 功能磁共振成像 [functional magnetic resonance imaging (fMRI)]來測定大腦的那個部分會在人考慮是否購買一件商品時活動,並預測最終是否選擇購買這個產品。研究結果發表在 Neuron 雜誌,參與的研究者有 Carnegie Mellon University ,Stanford University and the MIT Sloan School of Management. [卡耐基.梅隆大學, 斯坦福,麻省理工斯隆管理學院] 的科學家。

這是一篇在剛剛興起的神經經濟學 [neuroeconomics]領域的最新論文,旨在研究神經與精神系統在驅使做出經濟決策時的活動過程。研究結果能夠對經濟理論產生最根本的影響,因為決定是否購買一個產品是最基本與最平常的經濟學行為。

先前的成像研究表明,大腦的不同部分會在一個人面對財產增長與財務縮水時活動。最新研究的人員認為當呈現出希望購買的產品 [代表財產增加] 以及呈現產品價格 [代表財產縮水]時,人大腦獨的不同特定區域會活動。研究者希望他們能夠使用這些信息預測一個人決定購買或者忽略掉。

26個成年人參與了研究,他們有20美元,可以花費在一系列產品上。如果不買東西,他們可以保留著些錢。產品和它的價格顯示在屏幕上,參與者一邊看著屏幕一邊躺在磁共振成像[fMRI]掃瞄器中。研究者發現當參與者看到產品時,他的次腦皮層區域的伏隔核[nucleus accumbens ]出現活動,而伏隔核[nucleus accumbens ]又被認為和期待快樂有關的區域。當產品和一個過高的價格同時出現時,兩個情況發生:被認為是島葉部分的腦組織在活動,以及一部分腦組織中負責平衡「得」與「失」的內側前額葉皮質的活動停止。

此外,通過研究活動區域,研究者可以成功預測試驗參與者是否決定購買產品。與產品偏好以及衡量「得」與「失」有關的腦區活動可以表明一個人決定購買商品, 與此相反,當於反映「價格過高」的腦區活動時可以預言將選擇不要購買產品。

這項研究挑戰了傳統的經濟學對消費者的認識,其認為消費者的決定是在:立即購買享受快樂,以及用同樣的錢買可以其它的東西,延遲享樂之間作出選擇。在做出經濟政策提高儲蓄時需要考慮這個。它認為人們花錢時的痛苦程度可以部分解釋消費與儲蓄多少錢之間的不同。

Posted by

one

at

09:53

0

comments

![]()

假如讓我說下去

任我想 我最多想一覺睡去

期待你 也至少勸我別勞累

但我把 談情的氣力轉贈誰

跟你電話之中講再會 再會誰

暴雨天 我至少想講掛念你

然後你 你最多會笑著迴避

避到底 明明不筋鴗都力疲

就當我還未放鬆自己

我想哭 你可不可以暫時別要睡

陪著我 像最初相識我當時未怕累

但如果 但如果說下去

或者 傻得我

彼此怎能愛下去

暴雨中 我到底怎麼要害怕

難道你 無颱風會決定留下

但我想 如樓底這夜倒下來

就算臨別亦有通電話

我怕死 你可不可以暫時別要睡

陪著我 讓我可以不靠安眠藥進睡

但如果 但如果說下去

亦無非迫你一句話

如今跟某位同居

我的天 你可不可以暫時讓我睡

忘掉愛 尚有多少工作失眠亦有罪

但如果 但如果怨下去或者

傻得我 通宵找誰接下去

離開 不應再打搞愛人 對不對

Posted by

one

at

02:01

0

comments

![]()

「我才發現大腦就像一台計算機。如果這是正確的,那麼真的沒有愚蠢的人了。只不過是些運行著dos的人罷了」

- 無名氏

你的大腦比我們可以想像的任何計算機都複雜。你知道在你的大腦裡有1000億個神經細胞,並且每個神經細胞都和其它細胞有著千絲萬縷的連接麼?事實上,你的大腦裡的連接比宇宙中的繁星都多!優化你的大腦機能實質就是成為最好的自己,無論在工作、休息或關係方面。

你的大腦比我們可以想像的任何計算機都複雜。你知道在你的大腦裡有1000億個神經細胞,並且每個神經細胞都和其它細胞有著千絲萬縷的連接麼?事實上,你的大腦裡的連接比宇宙中的繁星都多!優化你的大腦機能實質就是成為最好的自己,無論在工作、休息或關係方面。

這很簡單,你的大腦是你做任何事情、你的所有感官思維、你與他人關係的微妙差異的關鍵。它是管理你複雜生活的超級計算機,同時也是儲藏你精神的脆弱器官。當你可以奔跑、舉重或做瑜伽來保持體型的時候,有可能你忽視了你的大腦,信任它的工作。

無論你的年齡、思維訓練對你的大腦有什麼綜合的、積極的影響,這裡有22條途徑來提高你的腦力:

1. 提升你的腦細胞數量

研究顯示,有充足體力活動的人們能獲得更好的大腦。薩克生物研究學院(La Jolla,Calif)的科學家發現無論何時檢測在活動輪上奔跑的成年老鼠都會發現它們海馬區(大腦的一個區域,涉及學習和記憶)的細胞比那些只是坐著 不動、整天在網絡聊天室談論指環王的那些老鼠新增了一倍。研究人員不確定為什麼更多活躍的囓齒類動物的大腦反映了這種情況,但有可能是運動的自願性使運動 者的緊張情緒更低,因而對運動者而言更為有益。這可能意味著從運動中找尋樂趣、而不是僅僅強迫自己去做它可能使你變得更聰明- 也更快樂。

所以,玩項運動,參加馬拉松、三項全能或「募捐長跑」等競賽項目的訓練,或和好朋友一起工作來幫助使事情變得有趣。

2. 鍛鍊你的思維

不僅體力活動能使那些腦細胞跳動起來。就像那些head-pumped cabbies和彈鋼琴的,你可以通過使大腦的不同區域工作來增大它們。杜克大學的神經生物學教授Lawrence C. Katz(博士,Keep Your Brain Alive的同作者)說,尋找簡單方法來使用大腦的可能遲鈍的方面可能有助於維護神經細胞和突起(細胞的分支,用以接受和處理信息)。就像新的舉重運動增大未充分利用的肌肉,Katz說用新奇的方法來思考和審視這個世界可以提高大腦怠惰區域的功能。

體驗新的味覺和嗅覺;嘗試用你非慣用的手做事情;找新路徑開車去公司;去陌生的地方旅行;創造藝術;閱讀杜斯妥也夫斯基的小說;為Ted Kennedy和Rush Limbaugh寫一篇兄弟喜劇(buddy comedy)-基本上,就是強迫自己做那些常規思維之外的事情。

3. 問為什麼

我們的大腦對好奇總是精力充沛的。隨著我們長大「成熟」,許多人遏止或拒絕我們好奇的天性。讓自己變得好奇!好奇於事情為什麼會發生,問那些知道的人。鍛 鍊我們好奇心的最佳途徑是問一句「為什麼?」。養成一天至少問10遍「為什麼」的新習慣。你的大腦將會更快樂,並且你將會吃驚於你的生活和工作會有多少機 遇和解決方案。

4. 大笑

科學家告訴我們,笑對我們的健康有好處;它釋放內啡肽和其他含積極能量的化學物質到我們的肌體。我們事實上不需要科學家告訴我們笑的感覺很不錯。笑幫助我們減小壓力,也打破舊有模式。故而笑能像我們大腦電池的一個「快速充電器」。經常笑,大聲笑

5. 做一個魚頭

發現於胡桃、亞麻籽、尤其是魚體內的歐米伽-3 油,長久以來被認為有益於心臟的。但是最近研究顯示,它們也是大腦促進劑,不僅因為它們有助於循環系統往你的大腦裡壓入氧氣,它們看起來也改善環繞大腦細 胞的薄膜的官能,這可能是為什麼食用大量魚類的人更不易於罹患抑鬱症、痴呆病、甚至兒童多動症。科學家注意到,必要的脂肪酸對兒童大腦的完全發育是必須 的,它們現在被添加進嬰兒配方。有可能通過食用足夠的這些油來增強你的精神狀態、甚至你的智力水平。

開始可以每星期至少吃三次鮭魚、沙丁魚、鯖魚和金槍魚等。

6. 回憶

7. 減肥取出一個老影集或高中年鑑。你的大腦是一個記憶機器,所以給它一個工作的機會!花一些時間來回憶,讓你的記憶將沉思它們,並且回饋你以積極的情緒,並在記憶裡建立新的連接,這將有助於你當前的工作和挑戰。

有害的「脂肪」能使你傻乎乎麼?當多倫多大學的研究人員使老鼠增加40%的脂肪,老鼠在腦功能的幾個區域有所減退,包括記憶、空間識別和口令學習。如果食 用高度飽和脂肪,肉類和奶製品裡富含這種脂肪,問題將會更一步惡化。雖然你不可能被要求穿越一個小迷宮來尋找乳酪塊,但這些結果仍對你有效,兩個原因:脂 肪能減少富含氧氣的血液輸送到大腦的流量,它也可能減緩葡萄糖的新陳代謝,葡萄糖是大腦養料的一種糖類。

你仍可以以脂肪的形式攝取日需卡路里的30%,但大部分應該來自上述的魚類,橄欖油、堅果和種子。無論你做什麼,遠離逆態脂肪(trans fat),它是餅乾和零食裡富含的一種硬化油。

8. 解決難題

一些人喜歡拼圖,一些人喜歡組字,一些人喜歡邏輯- 這委實和你選擇的種類無關。賦閒時解決一些難題是一種活化你的大腦並使之保持工作狀態的良好途徑。以解決難題為樂,但要認識到做它是為了鍛鍊你的大腦。

9. 莫扎特效應

10. 提高你重複做事情的能力十年前,Frances Rauscher(現在是威斯康星大學的心理學家)和她的同事因為發現聽莫扎特的音樂能增強人類的數學和空間推理能力而在世界上掀起很大轟動。甚至老鼠在聽完莫扎特之後在穿越迷宮時都比那些只聽了些白噪聲或抽像派作曲家Philip Glass寫的音樂的老鼠更加迅速和精確。去年,Rauscher報告,至少對老鼠而言,一首莫扎特鋼琴奏鳴曲似乎激活了涉及大腦裡傳輸信號的神經細胞的三種基因。

這聽起來像是調節腦力最和諧的方法。但在你抓取CD之前,聽一下注意事項。不是每個人期待莫扎特效應的人都會感覺到它。況且,甚至它的支持者趨向於認為,音樂促進腦力僅僅因為它使傾聽者感覺更好- 傾聽的同時同時身心鬆弛,大腦受到刺激- 同等的刺激物能達到同樣效果。事實上,一項研究發現,聽故事時大腦能獲得同樣效果的促進。

只要你期待擴展你的能力和知識儲備,一些重複性的大腦刺激是不錯的方法。通常的活動,比如園藝、縫紉、玩橋牌、閱讀、繪畫和做組字遊戲都有效果,但是強迫 自己去練習不同的園藝技術、更複雜的縫紉式樣、和更有天資的玩家玩橋牌來增進技藝、閱讀不同主題的新作家的作品、學習一種新的繪畫技術、玩更難的組字遊 戲。強迫你的大腦到達新的高度有助於使它保持健康。

11. 做一個思考者,而不是酒徒

酒精破壞腦細胞的思想已經過時了,但現實更為複雜些。事實上,一個由3500個日本人所參與的實驗發現,適當飲酒的人(這裡指大約每天喝一次)當他們變老 後,他們的認知能力比起那些根本不喝酒的人更好一些。不幸的是,一旦你超過了那個「適當的」數量,你的記憶力、反應力都有可能衰退。同一研究表明,一天飲 酒次數四次以上的人情況惡化最快。

同樣壞的情況是目前「豪飲」的風氣,另一種說法是在週末酩酊大醉。老鼠研究發現,大量飲酒的老鼠在剛剛豪飲完畢後,事實上一個星期之後也是這樣,其大腦海馬區的新生細胞比其它老鼠更少。這個研究表明,酒精不但破壞老鼠的大腦,而且抑制其日後自我恢復- 對人類而言,這意味著你不可能期望以後的任何時候再通過門薩入門測試(譯者註:一種智力測試,mensa)。

12. 玩

花點時間去玩,擠出時間去玩。玩撲克、玩視頻遊戲、玩棋盤遊戲、玩暗夜來電(譯者註:ring around the rosie,電影名)、玩拔河。你玩什麼都無所謂。只要在玩!這對你的精神和大腦都有好處。它使你的大腦有機會出謀劃策。

13. 拖到第二天解決

14. 專注預覽重要信息之後把其它留到第二天記憶,這使記憶保留增加20%到30%。你可以把信息放在床邊以便隨意查看,如果閱讀它不能使你保持清醒,如果你被想法纏絆而無法入睡,把每件事寫下來,把它們「驅逐出你的大腦」,這會使你能夠睡眠(所以要在附近放一支筆和一張紙)。

專注能增進腦力。或許很明顯,但注意力的小偷不總是那麼明顯。學習在你心煩意亂時多加留心,引起心煩的原因常常是位於潛意識裡的。比如你需要接一個電話,它可能打擾了你一早晨,它使你無法思考清晰,甚至當時你都沒有意識到是什麼在困擾你。

養成這樣一個習慣,停止問自己「我在想些什麼?」。搞清楚並解決它。在上述例子裡,你應該接電話,或把它列到明天的日程表,你的心裡會因它的馬上離開而感到舒適多了。這使你保持一種更為鬆弛的狀態,你的思考也會更清晰。馬上用這個技巧來增進自己的腦力吧。

15. 為你的大腦做愛

Winnifred B. Cutler博士和賓西法尼亞大學的同事們、以及之後斯坦福大學的一系列研究發現,定期的性接觸對女性的身體健康和情緒安寧都有重要影響。和伴侶一個星期 最少一次性接觸導致更強的生育能力、穩定的月經期、更短的月經、延遲絕經期、提高雌性激素水平、推延老化。UCLA的大腦成像研究顯示,雌性激素的減少關 聯到大腦活力的全民降低和記憶力減退。通過定期的性接觸提高女性的雌性激素水平有助於提高整體的大腦活力和增進記憶力。

在Dr. Culter的研究裡,性高潮的出現並不像事實上和另一個人性愛表現出來的那麼重要。親暱行為和情感融合是性愛的積極方面中最有影響力的兩個元素。作為一 個精神病醫生,我見過許多壓抑性慾的人表現為傷害、憤怒以及失望。Culter博士的研究表明,這是對自己有害的行為。你越壓抑你的性慾,它越對你有害。 適當的性愛是開啟大腦青春噴泉的鑰匙之一。

16. 充滿激情地玩耍!

沒有自我實現你是不可能做成偉大的事業的。當人們通過學習和創造成長時,他們超額實現,為他們的工作付出了多於127%的激情。使自己愉悅,你將愉悅整個 世界。記住在你還是個孩子時喜歡做的事情,將其精髓投入你的事業中。這是指引你發現自己的天賦、特長的線索。達芬奇、愛迪生、愛因斯坦和畢加索都熱愛玩 耍,並且都熱愛探索。

17. 意識週期

18. 學一些新東西意識每天都像月亮一樣有盈有缺。對大多數人而言,它的週期是90分鍾,其中30分鍾的意識低潮。觀察自己來辨認週期。如果你學會辨認和跟蹤你的大腦狀態, 你可以在思維最「清醒」時專注於重要的腦力工作,當創造性洞察遇到難題,就要反其道而行了。在你迷迷糊糊、意識思維遲鈍下來時再去完成它。

這一條可能看起來平淡無奇。是的,當我們讓大腦學習新的知識時,我們在使用它的巨大潛能。你可能有一個想瞭解更多的具體工作或休閒的主題。那很好。

開始學習。如果你現在腦子裡沒有一個問題,那麼嘗試每天學一個新單詞。工作時的詞彙量和智力是有強大關聯的。當我們的詞庫裡有新單詞,我們的頭腦可以通過主意間更微妙的差別想出新的方法。讓你的頭腦開始學習吧。這是重新給大腦充電的最好方法。

19. 寫一些會有人讀的內容

20. 嘗試用香薰來激活大腦我強烈支持以寫日記來獲得主意和思想。為自己寫作無疑有巨大價值。我連續發現通過寫一些會被人閱讀的內容,我的大腦變得格外興奮。寫作的最大好處在於它為擴充你的腦容量所做的一切。尋找途徑來寫一些會有人閱讀的東西- 為你的朋友能閱讀而寫一些東西,寫你童年發生的故事,建立自己的blog或無論什麼- 只要寫些能被閱讀的東西。

一天當我在一次會議上聽著無休止的演講時,慢慢墜入夢鄉,突然聞到來自某個人科隆香水的檸檬味道,我的大腦興奮起來。我立刻警醒,發現自己能更容易專注於演講者。我發覺香薰真的有效,從那之後我一直用它來恢復精力或放鬆休息。

勁量(Energizer)含有薄荷、柏木和檸檬。鬆弛劑:依蘭依蘭,天竺葵和玫瑰。在浴室或噴霧器裡滴入幾滴精油會起作用。你也可以用棉花球或手帕沾一兩滴然後吸入。工作場所需要警告一下;在使用之前確認沒有人對該油有過敏反應。

21.提高智力的藥物

咖啡和其它飲料包含的咖啡因有助於學生在考試中始終如一獲得好成績。因為咖啡因限制大腦血管,故而不太清楚它對你的智力的長期影響會如何。所以不要開咖啡 會了,嘗試一下銀杏提取物(譯者註:銀杏樹葉中的萃取物質可以增加腦的供血量)和積雪草草藥茶。銀杏提取物被證明能增加血液流向腦部,提高注意力。

22. 建立智囊

在你身周圍繞著廣泛領域的鼓舞人心的人,他們鼓勵你、刺激你的創造力。閱讀不同領域的雜誌。在人們、地點和事物之間建立連接來發現新的機遇,以及為你的問題發現解決方案。

記住,無論你多大或你的職業是什麼;你的大腦需要時常受到挑戰,使之在效率方面達到其巔峰狀態。不論是做邏輯難題,熟記莎士比亞的台詞,或者學會一項新技能,使你的大腦忙起來,如果你不想讓它想廢品堆裡的轎車一樣鏽掉的話。

Posted by

one

at

16:16

0

comments

![]()

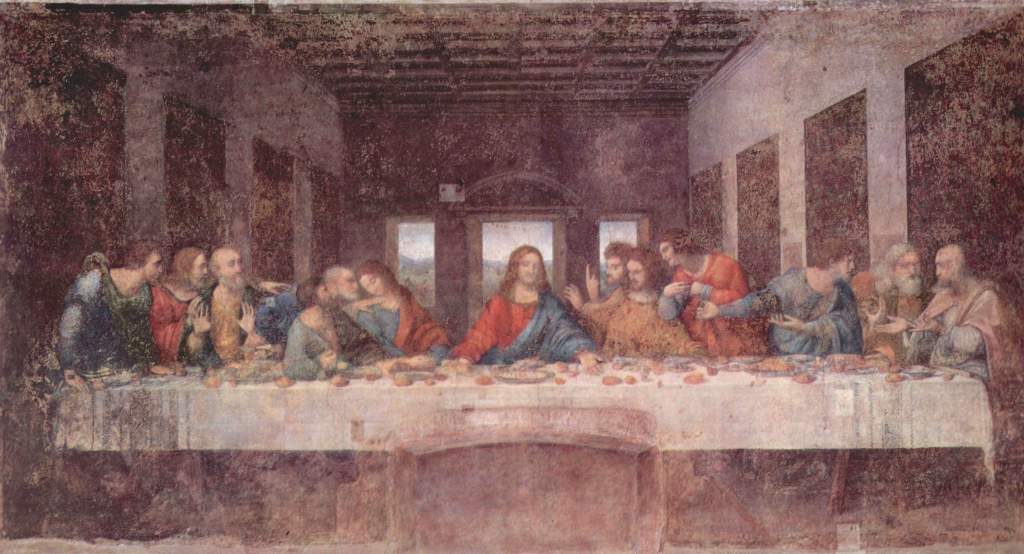

Leonardo da Vinci 1452 – 1519

oil and tempera on plaster (460 × 880 cm) — ca. 1495/98

Santa Maria delle Grazie, Milan

This work is linked to Mark 14:24

On the evening before his death, Jesus calls his disciples together for supper, which will be his last. Before the meal he washes the feet of everyone attending. During the meal Jesus discloses the fact that he will be betrayed by one of his twelve followers. He shares the bread and wine, generally considered symbols for his body and blood. The Last Supper is described most clearly in the Gospels of Mark, Matthew and Luke.

This dramatic gathering has been a source of inspiration for the visual arts. The first paintings of The Last Supper were quite static - as can be seen in the works of Duccio (1308-11) and Ghirlandaio (1480). All figures are nicely seated in their chair, despite the fact that they have just learned of their master's coming betrayal.

A difficult problem for all painters of the tableau is the grouping of the figures. Duccio chose a reasonably credible one: everyone is seated around a table. A drawback of this grouping is that the faces of some of the followers are not visible. Ghirlandaio has them seated behind a long table opposite the traitor Judas, who sits alone.

Leonardo da Vinci effected a breakthrough with his Last Supper (approx. 1495-98). Not only is Judas fully included in the group, but the figures are engaged in lively interaction. Da Vinci's fresco inspired numerous Renaissance artists and Baroque painters. Despite many restorations, the most recent in 1999, the work is in bad condition, due to the technique used on the wall, which has insufficient sticking power. In addition, the hall was used as a stable for some time, and bombed during World War II.

Some details:

The Catholic Church annually commemorates the Last Supper as the Holy Supper, on Maundy Thursday.

Posted by

one

at

13:56

0

comments

![]()

乳房就是乳房,它們是用來喂奶的。

儘管女性的乳房受到了極大的關注,但有趣的是,有關乳房的結構與功能的信息卻很難找到。為了找到有關這方面的細節,我不得不查找好幾本參考書。讓人驚訝的是,那些你以為肯定會含有這些內容的書卻並不能給你提供多少信息。 有一本關母乳喂養的書這方面的內容只有一點點,而幾本有關乳腺癌的書根本就沒提到這些話題。這可能是因為在美國社會裡,乳房被賦予了它們本沒有的功能,即為我們的孩子提供營養,提供情感和身體上的撫慰,使他們不受疾病侵擾之外的功能。更為不幸的是,我找到的關於乳房結構最詳細的講解居然出自一本講乳房整形的書!

每個乳房由15至21片腺體組織組成。腺體組織的片數無關的乳房大小。每片組織由數千個被稱為乳腺的更小的腺體組成。這些腺體由的一系列管道連在一起,樣子很像一個藤葡萄。乳腺在哺乳期間產生乳汁以及其他成分。每片組織產生的乳汁匯入一根開口於乳頭的乳管。因此,乳頭內有到15至21個這樣的通道,乳頭上也就會有相同數量的開口。這些乳管在末端接近乳頭時開始擴寬,形成被稱為乳竇的小小的水庫。乳竇的直徑為2-4毫米(0.08-0.15英吋)這些貯奶水的小水庫由脂肪和結締組織形成的堤壩包圍。這些脂肪組織的多少取決於許多因素,包括年齡、身體脂肪百分比以及遺傳。庫珀韌帶組織連接胸壁與乳房的表皮,使乳房保持形狀和彈性。

From the book The Johns Hopkins Atlas of Human Functional Anatomy Fourth Edition Copyright 1977,1980, 1986, 1997 The Johns Hopkins University Press Edited By: George D. Zuidema, M.D. zuidema

乳頭和乳暈位於乳房中心附近。通常它們與周邊的皮膚有著不同的顏色,從很淺很淺的粉紅色到黑色不等,在懷孕期和哺乳間顏色會變深。乳頭和乳暈可能很光滑,也可能是皺皺的或疙疙瘩瘩的。乳頭通常向外伸出乳房的表面。

乳暈是指乳頭周圍色素沉著的部分。不同婦女的乳頭和乳暈大小的差別很大,同一個婦女的兩個乳房的乳頭和乳暈的大小存在一定差別也是正常的。 乳頭和乳暈由平滑的肌肉纖維以及密集神經末梢組成。乳頭挺起,原因不是充血,而是乳頭肌收縮造成的。乳頭挺起本身並不能說明性興奮。那些本質上跟性興奮無關的刺激也可能使乳頭挺起,同樣一個女性性興奮使乳頭也並不一定就會挺起。在乳暈區有一些分泌油脂的蒙哥馬利腺體。這些腺體可以使乳暈區鼓起小疙瘩,並可能與女性的月經週期有關。這些腺體在哺乳期間的作用是保護和潤滑乳頭。有些人的乳頭向內或並不突出乳房。前者被稱位倒乳頭,但兩種情況一般並不影響婦女的哺乳能力。懷孕使乳房做好了哺乳的準備,但並不會引起產奶。懷孕期雌激素水平上升,乳腺的數量和大小都會增加,乳房通常也會增大。但乳房要等嬰 兒出生一兩天後才開始產奶。在開始產奶的前兩天,乳房會生產初乳,初乳對嬰兒的健康非常重要。當嬰兒吮吸女性的乳頭時,產生的物理刺激經神經系統傳送到腦 部的丘腦體,丘腦再把信息傳給腦下垂體,下垂體就會釋放催產素和催乳素兩種荷爾蒙。催乳素促使產奶,催產素使乳腺周圍的肌肉纖維收縮,同時也會使子宮的肌 肉收縮。乳腺周圍的肌肉收縮,擠出奶水,這時,女性的乳房裡會感覺強烈,隨即奶水就會從奶頭噴出。僅僅嬰兒的哭泣也可能會使奶水噴出,這說明產奶過程在受實際喂奶行為的影響的同時,也會受到心理及環境的影響。在每次喂奶之間,乳腺和乳竇裡會存貯少量「前奶」,喂奶時接著「前奶」產生的「後奶」而是按需生產的。也就是說,乳房並不存貯奶水,而是按需生產奶水。需求越大,就產生的越多。因此千萬不要把奶瓶跟乳房比!

From the book A New View of a Woman's Body

Copyright 1981, The Federation of Feminist Women's Health Centers

Illustrated By: Suzann Gage, L Ac, RNC, NP:suzann

你 可能奇怪既然這是一個關於性交的網站,我為什麼會在講乳房在性交時的功能之前講乳房如何產奶呢。信不信由你,其實我已經講完了性交時乳房是如何作用的了。 我們通常會說女性的乳房有兩個功能或兩個角色,一個是性行為上的功能或角色,另一個是哺乳功能或角色。這種說法是不準確的,因為乳房在性交和哺乳時的反應 是一樣的。實際上正是乳房的哺喂我們的孩子的功能使它們有了產生性快感的能力。

乳房的從性愛到哺乳的神奇的角色轉換並不存在。我知道很多女性,還有男性認為有這種轉換,但事實上根本就沒有。 這種錯誤的信念使女性無法正視自己的乳房,甚至有時會因乳房的而感到尷尬。當一個女性哺喂她的孩子時,她會想著哺乳時的感覺一定會與性伴侶刺激她的感覺不同。她會覺得喂奶時的一定不會有「性」快感的,但實際上她會有。如果你清楚了乳房在女性的一生中只有一種功能和角色,那麼你就更容易理解乳房在性交和哺乳時的功能和角色了。

為何乳頭一般會對碰觸敏感?可能的答案是,這是喂孩子奶的母親的獎勵。大自然有一套鼓勵女性母乳喂養的機制,這套機制使女性在喂奶時得到正面的感受。 促使女性關愛子女可能不光是她的母性本能。除此之外,喂奶刺激乳頭,產生的子宮收縮,這會使因懷孕擴大的子宮迅速縮小恢復,這可許是大自然讓媽媽能更好地照顧和保護自己的孩子的一種機制。碰巧女性性高潮也會伴隨子宮收縮。 乳頭刺激,性前戲和性高潮之間的聯繫並不是偶然的,但乳頭對刺激的反應的主要目的不是為了性交,雖然女性在性交時會經常從敏感的乳頭那裡獲益。記住,是社會把乳房定義成了性交和哺乳兩個角色,我們的身體為何如此反應,是有它的自然原因的,其中的原因並不總是符合社會期待。

Master 和Johnson 調研了24個哺乳了兩個月以上的婦女,她們產後性慾望恢復的速度比沒有哺乳的要快。這些婦女在哺乳時通常會有達到性快感高原期的經歷,其中有三個人還達到過高潮。如上文所說,女性的乳汁噴出反應會造成強烈的感受,在乳頭和子宮之間有一種化學電子聯繫。

不幸的是, 全美國至少有一名婦女因為承認喂奶時有「性」快感而入獄。她打電話給「救助熱線」,問她自己是否「正常」,結果卻是她被關進了監獄,嬰兒被帶走。雖然這個 婦女最終獲得了自由和孩子的監護權,但這該對她以及她的孩子該會有多大的傷害啊。另外,幾年前還有一個女性告訴我她的女兒出現了喂奶困難,她可能意識到了 女性與女性的親密關係被認為是不適當的,因此把喂奶困難歸咎於這個女嬰。我忍不住想,真正的原因或許是她因喂奶時產生的性快感而感到不舒服。這個例子說明了對女性乳房的錯誤認識會對女性以及她們的孩子的生活產生多大的負面影響。

Posted by

one

at

05:48

0

comments

![]()

原作者: Scott H Young | 譯者: MetalDudu (Blog)

記住,閱讀不是線性的。

閱讀不應該一味的從頭到尾,你可以隨時調整閱讀速度,或者只閱讀某些感興趣的部分。

不要默讀。

人剛學會讀書的時候會大聲念出來,不過邊看邊默讀的做法肯定不是高效的選擇。念出來再反饋到大腦的速度會比較慢,應該直接靠眼和腦的配合來理解文字。

練習速讀。

你可以嘗試用儘可能快的速度來讀,用一個計時器來幫助你衡量自己的最快速度。

這麼做顯然會影響理解,所以你可以逐步降低速度直到你能夠理解。

找東西指著點。

指頭就很好,在你提高速度的同時,這麼做才能防止你看串行。

專心閱讀。

邊看電視邊看書肯定不行,一時一事才好。讀一會可以停下來休息,去喝杯水什麼的。

Posted by

one

at

03:06

0

comments

![]()

Leonardo da Vinci: John the Baptist

This is my favorite picture

Posted by

one

at

05:13

0

comments

![]()